花粉症シーズン到来!日常でできる花粉対策と予防法

春が近づき、花粉症の季節がやってきました。

2025年の花粉飛散量は例年より多く、特に四国・近畿地方では2倍以上となる見込みです。

スギ花粉のピークは、福岡で2月末、東京や大阪では3月上旬から始まり、10日間から1か月ほど続くと予測されています。

気候変動や都市部の大気汚染の影響で花粉飛散量が増加しているため、症状が悪化する前に早めの対策が重要です。

ここでは、日常生活でできる花粉症対策と予防法を紹介します。

目次

花粉症とは?メカニズムと症状

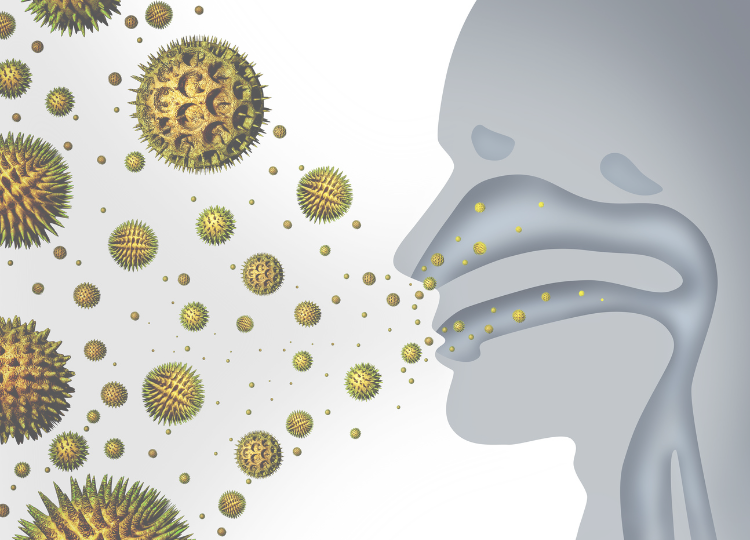

花粉症は、植物の花粉が鼻や目の粘膜に付着し、体内の免疫系がこれを異物と認識して過剰反応を引き起こすアレルギー疾患です。

この過程は「感作(かんさ)」と呼ばれ、再度同じ花粉に曝露されると、肥満細胞からヒスタミンなどの化学物質が放出され、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状を引き起こします。

近年、花粉症患者は増加傾向です。

その要因として、スギ人工林の成長に伴う花粉飛散量の増加や、食生活の変化、腸内細菌の変化、感染症の減少などの可能性が指摘されています。

また、気温の上昇(ヒートアイランド現象)が都市化の進行に伴って発生し、植物の花粉量の増加の一因となっている可能性が報告されています。

これらの環境要因の変化によって、花粉症症状がさらに強く、長期間にわたって現れるケースが増加しています。

そのため、早期の対策と適切な治療が一層重要となっています。

花粉症を悪化させるNG習慣

花粉症の症状を悪化させる要因として、以下の習慣が挙げられます。

1. 室内環境の悪化(屋内持込・掃除不足)

室内に花粉が持ち込まれると、症状が悪化する可能性が高まります。

花粉を屋内に入れないことを考慮した定期的な換気と掃除が重要です。

特に、床や家具の水拭きは効果的で、空気清浄機の活用もお勧めです。

2. 誤ったマスクの使用方法

マスクは正しく装着しないと効果が十分に得られません。顔にしっかりフィットさせ、隙間を作らないことが重要です。特に、N95規格、DS2規格、PM2.5対応や不織布マスクの着用が推奨されています。

3. 睡眠不足・ストレスによる免疫低下

睡眠不足やストレスは免疫機能を低下させ、花粉症の症状を悪化させる要因となります。規則正しい生活習慣と十分な睡眠、さらにリラックスできる環境づくりが大切です。

4. 花粉を持ち込みやすい服装

ウール素材の服は綿素材と比べて約9.8倍の花粉が付着するという研究報告があります。そのため、綿や化繊の素材の服を選ぶと良いでしょう。

帰宅時には衣類や髪についた花粉を払い落とす習慣を持つことが重要です。

これらの習慣を見直すことで、花粉症の症状を効果的に抑えることが期待できます。

【室内編】花粉を家に入れない&減らす工夫

室内の花粉対策には、換気、空気清浄機の活用、掃除、洗濯の工夫が重要です。

1. 効果的な換気方法(時間帯や窓の開け方)

花粉の飛散が少ない午前9時~11時、午後3時~5時に換気を行い、風上の窓を小さく、風下の窓を大きく開けると効率的です。

レースカーテンを利用すると花粉の侵入を軽減できます。短時間で換気を行い、花粉の流入を防ぐことが大切です。

2. 空気清浄機・加湿器の活用

HEPAフィルター付き空気清浄機は花粉を除去し、加湿器と併用すると舞い上がりを防ぎます。玄関、リビング、寝室に設置すると効果的です。

フィルターは定期的に清掃し、性能を維持しましょう。

3. 家庭でできる掃除のコツ(床・カーテン・布団)

掃除機をかける前に水拭きをすると花粉が舞いにくくなります。カーテンや布団カバーも週1回は洗濯し、可能なら布団乾燥機も活用しましょう。

玄関マットの洗濯やフローリングのモップ掛けも効果的です。

4. 洗濯物の干し方の工夫

家族に花粉症の人がいる場合は、花粉シーズンには室内干しをお勧めします。

外干しする場合は、干す前に静電気防止スプレーを使うと付着を抑えられ、取り込む前に払い落としたり、乾燥機を使うことも考慮しましょう。

【外出編】花粉を防ぐための正しい対策

外出時の花粉対策として、適切な服装やアイテム選び、マスクの着用、帰宅時の花粉除去が重要です。

1. 花粉を寄せ付けないアイテム選び

花粉が付着しにくい素材の衣類を選ぶほか、帽子をかぶると髪への付着を防ぎ、花粉カットメガネで目の侵入を軽減できます。

静電気防止スプレーを衣類に使うと付着を抑えられます。

2. 効果的なマスクの使い方

N95規格、DS2規格、PM2.5対応や不織布マスクの着用で花粉を抑えましょう。マスクの上下を確認して正しく装着し、ノーズフィッターを鼻に当て、顎まで覆うようにしてフィットさせましょう。

1日1回の交換を推奨します。マスクの内側に装着するインナーマスクを併用すると、防御効果が向上します。

3. 目や鼻の花粉対策

花粉症用ゴーグルを使用すると、目に入る花粉の量を約65%減らせます。通常のメガネでも約40%の軽減効果があります。

鼻の入口に正しい方法で白色ワセリンを塗るのも有効です。

4. 外出後の花粉を落とすポイント

帰宅時に玄関で衣類を払い、粘着ローラーで除去する、すぐにシャワーを浴びることで室内への持ち込みを防ぎます。洗顔やうがいも行い、顔や口腔内の花粉を取り除きましょう。

これらを実践することで、花粉の影響を最小限に抑えられます。

食生活で花粉症を軽減:免疫力のバランスを整える栄養素と食品

花粉症の症状を軽減し免疫力のバランスを整えるには、適切な食生活が重要です。

1. 抗炎症作用が期待できる食品

ヨーグルトや発酵食品に含まれる乳酸菌は腸内環境を整え、免疫機能を調整し、アレルギー症状の緩和に役立ちます。

納豆やキムチ、味噌、ぬか漬けなどの発酵食品も効果的です。

2. ビタミンD・EPA/DHAの摂取

青魚(サバ・イワシなど)や卵、キノコ類にはビタミンDやEPA/DHAが含まれ、免疫機能を正常化し、抗炎症作用で症状を軽減します。

3. 腸内環境を整える食事

食物繊維やオリゴ糖を含む食品は善玉菌を増やし、腸内環境を改善します。野菜や果物、玄米、バナナ、玉ねぎ、大豆製品が有効です。

4. 避けるべき食品

アルコールを摂取すると毛細血管が拡張し、鼻の粘膜が腫れて過敏になり、花粉症の症状が悪化しやすくなります。さらに、代謝によって生成されるアセトアルデヒドがヒスタミンの放出を促し、症状を悪化させます

糖分の多い食品(ケーキ、菓子パン、ジュースなど)は炎症を悪化させ、香辛料も粘膜にダメージを与えるおそれがあります。

また、ジャンクフード・加工食品もトランス脂肪酸が多く、炎症を促進させるので、控えるのが望ましいです。

バランスの良い食生活を心掛けることで、花粉症の症状緩和に役立ちます。

最新の花粉症対策グッズ一覧(まとめ)

すでにご紹介した室内・外出対策を実践しやすくするための便利な最新グッズを、一覧で以下に紹介します。

●花粉ブロックスプレー:衣類や髪に吹きかけることで花粉の付着を抑制。静電気防止機能付きで効果が長続きします。

●高性能マスク:不織布タイプや、5層フィルター構造、シリコンガード付きなど、密着性と遮断性に優れたもの。

●花粉カット眼鏡:特殊コーティングにより花粉を最大99%カット。曇り止め加工つきで快適。

●洗濯物カバー・静電気防止スプレー:外干し時の花粉対策に有効。付着を防ぎ、室内への持ち込みリスクを軽減。

これらのグッズを取り入れることで、日々の対策をより効果的かつ簡便に行うことができます。

医学的な治療法

1. 病院に行くタイミング

日常の予防や市販薬対策で改善しない場合や、日常生活に支障をきたす場合は、医学的な治療が推奨されます。

花粉症の医学的な治療法には、アレルゲン免疫療法、薬物療法、手術などがあります。

2. アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法)

アレルゲン免疫療法は、アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量から体内に取り入れ、免疫系を慣らすことで症状を軽減する治療法です。

3~5年の継続が必要で、副作用のリスクがあるため医師と相談が必要です。

3. 抗ヒスタミン薬・ステロイド点鼻薬

抗ヒスタミン薬は、ヒスタミンの作用を抑えることで、くしゃみや鼻水などの症状を軽減します。

ステロイド点鼻薬は、鼻粘膜の炎症を抑える効果が高く、鼻づまりや鼻水の症状を改善します。

これらの薬は、医師の指導のもと、適切な使用法と用量を守ることが重要です。

4. 最新の治療法(生物学的製剤・鼻粘膜焼灼術)

重症の花粉症患者には、アレルギー反応の原因となる物質「IgE」に対抗する「抗IgE抗体製剤」が使われます。これは、たんぱく質を用いた注射薬で、IgEの働きを抑制します。

また、鼻粘膜焼灼術は、鼻の粘膜を焼灼することでアレルギー反応を抑える手術で、薬物療法では効果が不十分な場合の選択肢となります。

これらの治療法は、効果とリスクを十分に理解したうえで、医師と相談して選択することが重要です。

早めの対策が症状を軽減する

花粉症の症状を軽減するためには、早めの対策が重要です。花粉の飛散が始まる前から予防策を講じることで、症状の発現や悪化を防ぐことが期待できます。

対策としては、生活習慣の見直しや適切な食事、花粉対策グッズの活用が症状の緩和に役立ちます。

規則正しい生活や十分な睡眠は免疫力を高め、症状の緩和に寄与します。また、乳酸菌を含む発酵食品やビタミンDを多く含む食品の摂取も有効とされています。

さらに、マスクやメガネなどの花粉対策グッズを適切に使用することで、花粉の侵入を防ぐことができます。

これらの方法を組み合わせ、自分に合った花粉症対策を見つけることが大切です。早めの行動と総合的な対策で、快適な生活を送りましょう。